Pétrole: la SNH, en aval toute!

A la peine pour relancer l’amont, la société mandataire et gestionnaire des intérêts de l’Etat dans le secteur des hydrocarbures, s’active dans le confortable et très lucratif aval, alors que son premier métier, exploration et production, décroche depuis au moins dix ans, comme l’attestent la chute désormais tendancielle de la production de pétrole brut et la baisse des recettes générées pour l’Etat.

Sous contrôle réel de la Société nationale des hydrocarbures (SNH) qui dispose, avec sa filiale Tradex, de 51% de son capital social, Cstar Tank Farm Project Management LLC, société de projet de droit émirati, va construire, à Kribi, un terminal de stockage de réserves stratégiques de produits pétroliers.

D’une capacité initiale de 250 à 300 mille m3, l’infrastructure permettra de stocker du Super, du gasoil, du fuel lourd, entre autres, et de ravitailler le marché national (et même sous-régional) en produits pétroliers en cas d’imprévu majeur. Coût global du projet : 200 millions USD (soit environ 111,2 milliards FCFA) selon Cstar.

D’autre part, la même SNH promeut un autre projet, celui de construire, toujours dans le parc industriel du Port autonome de Kribi (PAK), une raffinerie modulaire d’une capacité de 30 mille barils par jour. Le projet baptisé «Cstar Refinery Project» est porté par une Société de projet (SPV) de droit émirati, détenue à 65% par la SNH et à 35% par Ariana Energies.

La raffinerie sera dotée d’équipements à même de traiter le pétrole brut camerounais, notamment celui de la concession «Ebome marine» opérée (au nom de l’association éponyme) dans le bassin sédimentaire de Douala/Kribi-Campo par Perenco Cameroon.

Repositionnement stratégique

Dans l’un et l’autre cas, Cstar a déjà annoncé la création de deux sociétés de droit camerounais qui seront chargées de l’exploitation des actifs productifs ainsi structurés.

Par ces deux opérations de grande envergure et gourmandes en ressources, la SNH confirme son repositionnement stratégique sur le secteur aval, repositionnement entamé avec la mise en orbite en 1999 de sa filiale Tradex, spécialisée dans la vente des produits pétroliers, dont elle détient 54% du capital social.

Un virage autorisé au plan juridique par un mandat par trop extensif qui couvre, finalement, l’ensemble des opérations de tous les niveaux de valeur de la chaîne des hydrocarbures liquides et gazeux au Cameroun.

Selon le décret du 9 juillet 2019 portant transformation, en société à capital public, de la SNH, cette dernière a pour objet : «(…) de réaliser tous travaux et toutes opérations relatifs à la prospection, l’exploration, la production, le traitement, le transport, le stockage, la commercialisation, le trading, la distribution des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que de leurs produits dérivés ou connexes».

Selon le même décret, elle a aussi pour objet : «d’accomplir toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, de nature à favoriser directement ou indirectement l’extension ou le développement de la société, y compris par voie de joint-ventures, de prises de participations dans des sociétés existantes, ou par la création de sociétés nouvelles».

En fait, la SNH peut juridiquement tout faire, dès que cela se rapporte aux hydrocarbures liquides et gazeux et à leurs produits. C’est donc en droite ligne de ce mandat, que ses organes de gestion ont décidé, dans le cadre du développement de la société, d’accélérer sur l’aval, et d’y saisir les opportunités qui se présentent.

Effet d’éviction

Ce dynamisme sur l’aval va-t-il se faire au détriment du secteur amont ? Cela est très probable, au moins par l’effet d’éviction que ces nouvelles opérations exercent sur les ressources (humaines, financières, matérielles, etc) de la société.

Pourtant, ce secteur amont, en proie à de puissants vents contraires et encalminé depuis une dizaine d’années dans une véritable mer d’huile, a bien besoin d’un vrai tour de chauffe pour relancer ses moteurs.

Les blocs opérés dans les deux bassins sédimentaires côtiers du pays, Rio Del Rey (RDR, producteur depuis 1977) et Douala/Kribi-Campo (DKC, producteur depuis 1997), arrivent à maturité. Le troisième bassin en exploitation, dit «intracratonique», celui du Logone Birni, est en quelque sorte circonvenu par l’insécurité dans la région de l’Extrême-Nord. Au 31 décembre 2022, une seule association d’opérateurs baptisée «Zina Makary» réunis autour du Chinois Yan Chang, y exploitait une autorisation exclusive de recherche.

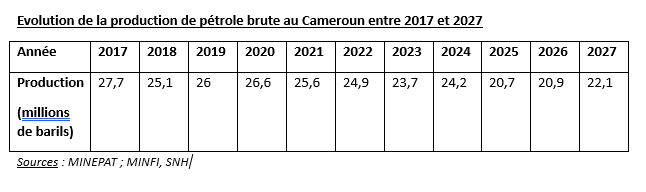

Alors, la production nationale ne laisse de décliner, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

Comme on le voit, la production annuelle de pétrole brut camerounais devrait passer de 27,7 millions de barils en 2017, à 20,9 millions de barils en 2026, avant de remonter à 22,1 millions de barils en 2027, suivant les projections des officiels camerounais.

Cette baisse tendancielle s’accompagne d’une baisse des volumes d’hydrocarbures liquides vendus pour le compte de l’Etat. Selon la SNH, ces volumes étaient de 16,96 millions de barils en 2019 ; 16,020 millions en 2020 ; 14,393 millions en 2021 et 15,233 millions en 2022.

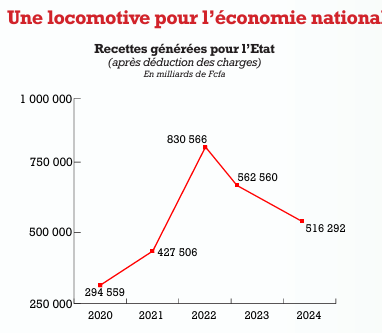

Et avec ces baisses de volumes vendus, ce sont aussi les recettes générées pour l’Etat (après déduction des charges par la SNH), longtemps en croissance, qui ont commencé leur déclin à partir de 2022 (voir graphique ci-dessous).

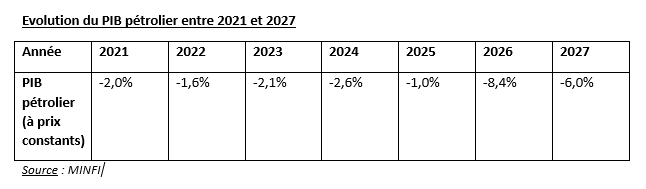

Baisse des quantités produites, baisse de la contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) national. Selon le ministère des Finances (Rapport 2024 sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation), cette contribution est négative depuis le début de la décennie, et devrait le rester encore dans les prochaines années.

Les opérations nouvelles qui permettraient d’enrayer cette tendance à la baisse de la production d’huile ne sont pas plus dynamiques.

Le contexte est celui d’un environnement international travaillé par de puissantes forces : tensions géopolitiques ; conflits pour le contrôle des routes commerciales et des chaînes logistiques internationales ; transition vers les énergies propres et renouvelables ; entre autres. Conséquence, les cours mondiaux du pétrole sont marqués du sceau de la volatilité et donc de l’imprévisibilité, contraignant les majors internationales à limiter leurs nouveaux engagements aux actifs de classe mondiale, plus rémunérateurs.

Et, circonstance pénalisante pour le Cameroun, les voyants de leurs tableaux de bord qui renseignent les conditions d’opération dans le pays, passent progressivement au rouge.

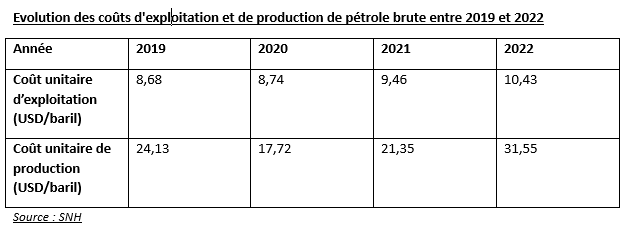

Il y a d’abord la hausse combinée des coûts d’exploitation et de production, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

Comme on le voit, le coût de production a bondi en lecture annuelle entre 2021 et 2022, passant de 21,35 USD/baril à 31,55 USD/baril, confirmant ainsi une tendance à l’œuvre depuis 2019. «Ce coût est en hausse par rapport à celui de l’année 2021 en raison de la hausse combinée des coûts d’exploitation et des investissements», explique la SNH.

Le problème, c’est que ces coûts à l’unité, rapportés aux volumes produits, affectent de beaucoup l’Excédent brut d’exploitation des opérateurs, et, in fine, leurs résultats annuels.

Ensuite, cette évolution est à mettre en regard avec la hausse tout aussi tendancielle de la décote à la vente du pétrole brut camerounais sur les marchés internationaux. De 64,60 USD/baril en 2019, l’huile camerounaise s’est vendue à 40,34 USD/baril en 2020 selon la SNH.

Toujours selon cette dernière, en 2022, les différentiels des bruts camerounais se sont situés en moyenne à -0,78 dollars US par baril, contre -0,69 dollars US par baril en 2021, tiré par le différentiel d’Ebomé qui a affiché-16,36 USD/baril, contre-5,09 USD/baril en 2021.

Alors les opérateurs, toujours en quête de conditions de production plus rémunératrices, reportent les projets d’investissement Greenfield (entièrement nouveaux) et Brownfield (optimisation des projets en cours). Et, dans certains cas, vont chercher des réserves moins modestes que celles du Cameroun ainsi que des conditions d’opération plus avantageuses ailleurs.

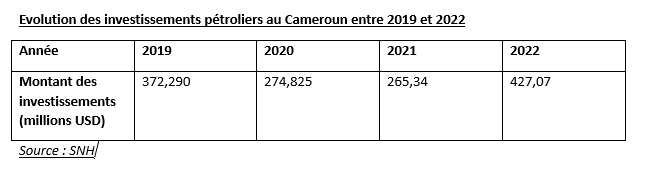

Le niveau des investissements dans l’amont pétrolier (exploration sur permis, appréciation sur concession, développements nouveaux et complémentaires), suit ainsi, depuis quelques années, une trajectoire en dents de scie. Comme le montre le tableau ci-dessous.

Selon la SNH, les investissements pétroliers se sont tenus à 274,825 millions USD, en baisse de 26,18% par rapport à 2019. «Cette baisse, explique la société, est justifiée par le report de plusieurs projets de développement en 2021, en raison de la pandémie de la Covid-19, dont les premiers cas au Cameroun ont été détectés en mars 2020».

En 2022, selon la même source, ces investissements de production se sont montés à 427,07 millions USD, en hausse de 60,95%, par rapport à l’année 2021 (265,34 millions de dollars US). Une hausse qui reflétait la relance effective de plusieurs projets de développement de 2021 reportés en 2022.

A la baisse comme à la hausse, l’effet Covid-19, en somme. Mais surtout, dans une approche plus tendancielle, on l’a vu plus haut, le résultat des facteurs structurels à l’œuvre.

Car même des blocs déjà bien identifiés du domaine pétrolier national peinent à trouver preneurs pour la valorisation de leurs ressources.

Selon les documents consultés par «Enjeux économiques», le domaine pétrolier national sous contrat comptait sept permis de recherche/autorisation exclusive de recherche en 2018. Quatre ans plus tard, en 2022, il n’en restait plus que quatre, certains des permis ayant tout simplement été reversés dans le domaine minier national libre.

Leadership rénové

De même, peu de nouvelles entrées de sociétés y sont enregistrées. Au 31 mars 2025, elles étaient toujours une quinzaine à être actives dans le secteur amont des hydrocarbures selon la SNH. Les mêmes qu’en 2020.

La SNH a beau multiplier les opérations de promotion des blocs libres du domaine pétrolier national lors de fora et congrès internationaux, ces opérations de charme n’ont aucun effet sur les conditions techniques et financières de production, qui, seules, guident les décisions d’investissement des majors et juniors pétrolières mondiales.

Pour replacer le Cameroun (qui en a bien besoin au regard de ses immenses besoins en matière de financement du développement) sur la carte des destinations intéressantes pour ces multinationales dans la recherche, l’exploration et la production, il faudra à la SNH bien plus que cette politique mêlant d’une part une stratégie de «Stop and Go» et de cabotage dictée par la saisie d’opportunités immédiates, et d’autre part, la simple optimisation d’un système sous tension.

Il lui faut une vraie politique de retournement de sentier. Avec une vision et une stratégie de longs termes. Un leadership rénové, volontariste, vigoureux, disposant d’une vraie force d’entraînement. La SNH d’aujourd’hui peut-elle encore les avoir ? Il semble en tout cas qu’elle a désormais l’esprit ailleurs…dans l’aval.